【湖大新闻】

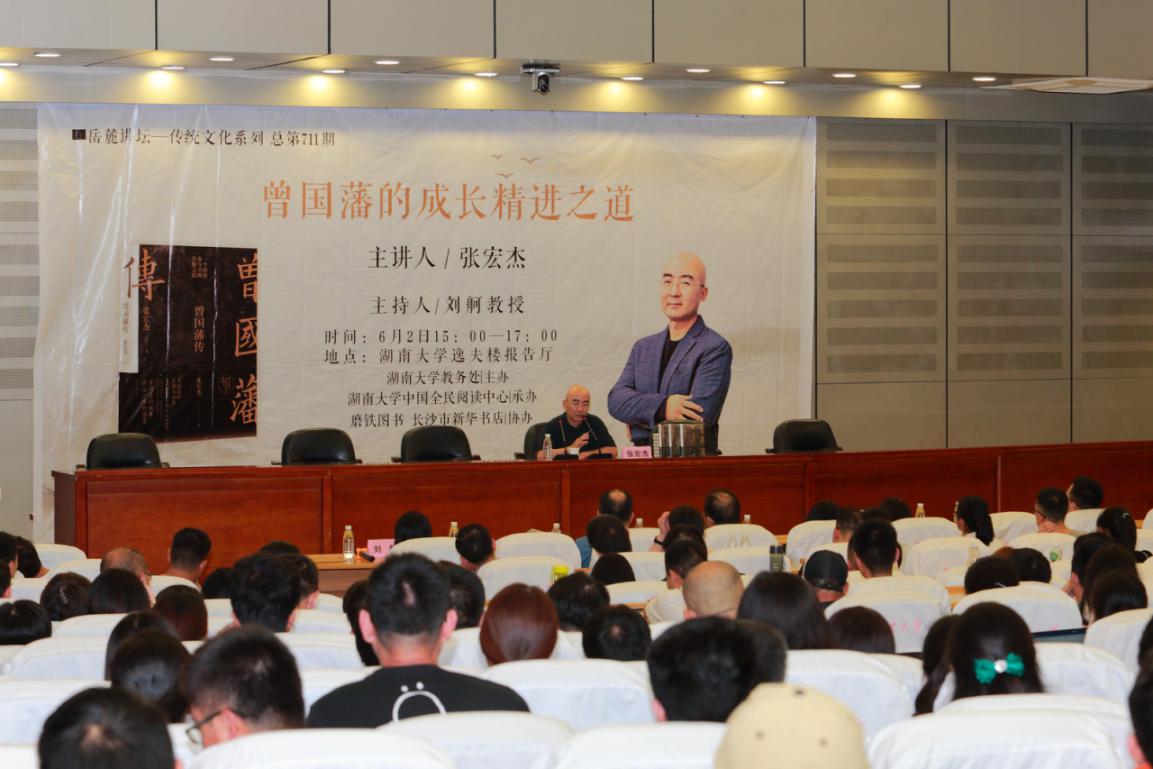

2019年6月2日下午3时,受全民阅读研究中心邀请,著名作家、学者张宏杰莅临由湖南大学教务处主办的岳麓讲坛,作了题为“曾国藩的成长精进之道”的精彩讲座。

张宏杰先生现就职于中国人民大学清史研究所,长期活跃于各大知名卫视的历史栏目并担任主讲人,广受好评。他孜孜不倦地在千年历史中探寻复杂而立体的历史人物,致力于为人们展现“新鲜而又迷人”的历史面貌,成果卓越,著有《曾国藩传》《中国国民性演变历程》《曾国藩的正面与侧面》等。

提起曾国藩,大多数人想到的是“中兴第一名臣”叱咤风云的成功形象。而张宏杰先生则立足于自己对《曾国藩全集》二十载的研究,讲述曾国藩跌宕起伏的人生路径,还原他掩藏在重重历史中真实而立体的形象。

“高升”背后的“低资”

讲座伊始,张宏杰先生提及曾国藩与长沙的密切关系——他是湖湘文化中重要的代表人物。现今的论著中对这三个历史人物的书写居多:分别是毛泽东、曾国藩和王阳明。究其原因,他们不仅具备深厚的理论基础,并且能够科学地运用理论指导实践,从而影响了一个时代,留名青史。曾国藩不仅是一名有大格局的理学家,而且在仕途上步步高升,军功卓著。

然而,曾国藩并非一开始就是天之骄子。他先天条件不足,天赋寻常,六考秀才而不中。曾氏家族平平无奇,几十代人未出显贵。曾国藩的身体健康状况也并不乐观,从青年时期开始,甚至一直到中老年,各种疾病伴随着他的沉浮一生。由此观之,在智力条件、身体状况以及家庭背景均不优越的前提下,曾国藩犹能在复杂的时代变局中站稳脚跟、傲立潮头,此番逆袭不可不发人深思。

“精进”背后的“尚拙”

曾国藩在波澜壮阔的一生中取得了“三大”成就:一是“做大官”,官至二品,因编练湘军镇压太平天国的军功,被封为一等勇毅侯,为清代文人封侯第一人;二是“做大事”,以一介书生之躯创立湘军,率军对抗太平天国,后来顺应时势,勇开洋务运动之先河;三则是“做大人”,古以“三不朽”为一个人最高的理想追求,即“立德、立功、立言”。而曾国藩以治国平天下为己任,内圣外王,其为人处世的大智慧流传于世。

曾国藩能够从一个无名小卒成长为流芳百世的“近代圣人”,自有其超乎常人之处。首先,曾国藩大器晚成,洞察世事,却以尚拙为本。拙,不巧也,即为笨。曾国藩主张要“做笨人,做笨事”,不能像所谓的聪明人那样投机取巧。这种人生道理的获得与他艰难曲折的科举经历息息相关。尽管曾国藩有着扎实的经文典籍基础,但他写文章的灵气不足,因而常常败在作文上。为此,曾国藩闭关家中冥思苦想,大彻大悟后终在第七次考取秀才成功。之后曾国藩的科举之路十分顺畅,一路举人、进士青云直上。曾国藩的精进之路可以用四个字来描述,那就是“愈挫愈勇”,他用亲身经历来证明和强调了“尚拙”的意义与价值。

“求圣”背后的“修身”

“最为关键的是,曾国藩在治学与为官的修炼中实现了自我人格的完善和超越。与京城内颇具大家之风的学者相比,他清晰地发现自己性格上的弊病。”当曾国藩意识到自身浮躁、傲慢等缺陷之后,他并没有放任自己继续沉沦在早年春风得意的虚幻之中。古有“三十而立”之言,三十岁以前,曾国藩吃喝玩乐、碌碌无为;三十岁正当时,他立下了一个志向,那就是学做圣人。这个志向改变了他之后的一生。在《曾胡治兵语录·治心》中有这样一句话:“不为圣贤,便为禽兽;莫问收获,但问耕耘”,表达了曾国藩成圣的坚定决心,同时这也称得上是儒家思想的最高境界。

“他通过日复一日地写日记把自己‘写’成了一个圣人”,张宏杰先生指出了曾国藩追求圣人境界的独特方式。他每日记事、记自身得失,用以自省,同时乐于将日记与好友传阅、探讨,通过他人的意见来帮助自己更好地实现自我评估与调整。如果说青年时代是曾国藩自我发现的过程,那么中年时代则是曾国藩自我完善的过程。青年时期的曾国藩性格方正,仕途上碰壁无数,在一次次官场与世事的淬炼之下,曾国藩终于修得“外圆内方”的处事风范。唯有内方,才能坚守自我;兼以外圆,方能游刃有余,进退可守。

在互动环节中,同学们对曾国藩的探究热情高涨,提出了“曾国藩与同时代的左宗棠有何不同之处?”“如何在现实生活中养成如曾国藩写日记那样坚持不懈的习惯?”等问题,张宏杰先生结合自身的见解,细致地为同学们解答进行解答。最后,他还根据自身对曾国藩长久的研究,论及如何对一个历史人物进行深入挖掘与分析。张宏杰先生以深邃广博的历史积淀与踏实严谨的治学精神,赢得了场下经久不息的热烈掌声。

责任编辑:金理琦

注:转载该文请注明来源:湖南大学新闻网